L'EXPÉDITION DU "KON-TIKI"

WEST WARD HO ! Tel fut notre cri quand le vent gonfla la voile du radeau que nous avions construit et que le Kon-Tiki glissa sur l'eau. Tous les six, nous entrions dans la grande aventure.

C'était le matin du 29 avril 1947. Nous venions de dire adieu à nos amis, qui nous avaient accompagnés sur le remorqueur mis à notre disposition par la marine péruvienne pour nous tirer jusqu'en plein Pacifique. Et ce fut seulement quand ce navire disparut à l'horizon que nous nous regardâmes en hochant la tête.

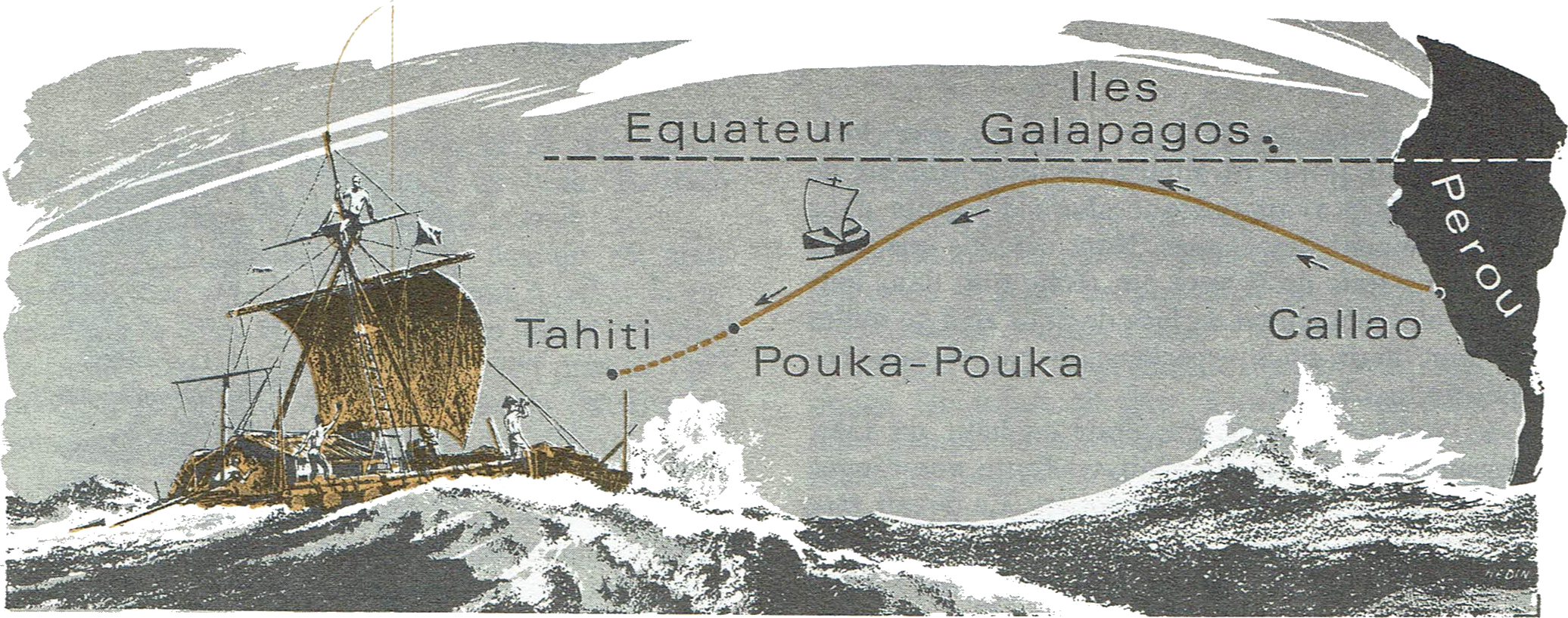

D'après notre carte, nous étions à 50 milles marins de notre point de départ (Callao, au Pérou). Si mes calculs étaient exacts, au bout de trois mois environ, poussés par le courant et les vents dominants, et avec la seule aide de quelques voiles, nous devions aborder dans une des îles de l'Océanie, à 4 000 milles des côtes de l'Amérique du Sud.

Notre expédition avait été entreprise pour vérifier une hypothèse que j'avais émise, et d'après laquelle les premiers occupants de ces îles océaniennes seraient venus non de l'ouest, comme on le croit généralement, mais de l'Amérique du Sud, c'est-à-dire de l'est.

Afin d'établir le bien-fondé de ma théorie, j'avais résolu de construire un radeau en bois de balsa, semblable à ceux que devaient avoir employé les anciens habitants du Pérou, et de l'utiliser pour faire moi-même la traversée du Pacifique.

Il se trouva quatre Norvégiens pour tenter l'aventure avec moi : un ingénieur, Herman Watzinger, un peintre Erik Hesselberg, capable de se servir du sextant ; deux opérateurs radios ayant appartenu à la Résistance, Knut Haugland et Torstein Raaby. Un ethnologue suédois, Bengt Danielsson, fut notre sixième équipier.

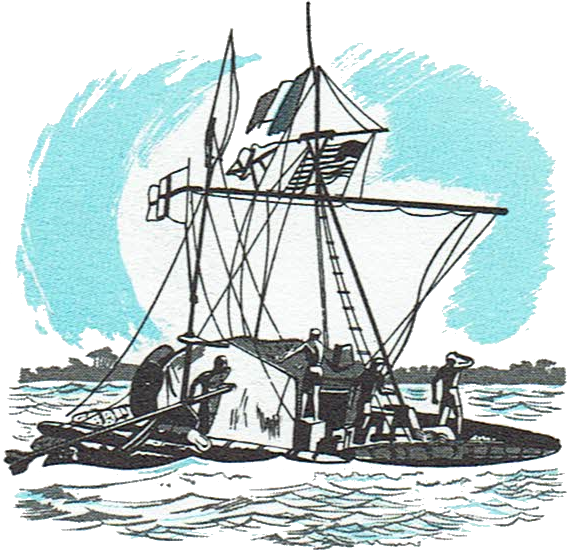

En quelques mois nous avons construit, puis équipé notre radeau de balsa, que nous avons appelé Kon-Tiki en souvenir du dieu Soleil des pré-Incas. Nous avons abattu les troncs de balsa nécessaires dans la jungle de l'équateur et nous les avons transportés par flottage jusqu'au Pacifique en suivant les rivières, exactement comme le faisaient les anciens indiens. Neuf des plus gros troncs furent assemblés par des cordes de chanvre, sans clous, ni rivets, ni fil de fer. Par-dessus, et placés perpendiculairement, d'autres troncs, plus minces, servirent de traverses. Sur le tout nous posâmes un pont fait de bambous fendus et nous construisîmes une petite cabine également en bambou, ouverte, avec des murs en tiges tressées et un toit auquel d'épaisses feuilles de bananier servaient de tuiles. La cabine mesurait 2,50 m sur 5, et le toit en était si bas, pour donner moins de prise au vent, qu'on ne pouvait pas se tenir debout à l'intérieur. Sa paroi n'était placée qu'à 1,50 m du bord.

Des gens d'expérience, en voyant notre radeau, nous déclarèrent qu'il ne tiendrait pas quinze jours. Mais ma décision de faire le voyage était fondée sur la certitude que si, en l'an 500, le bois de balsa avait flotté et si les cordes avaient tenu, il n'y avait pas de raisons pour qu'il n'en soit pas de même aujourd'hui.

Vers la fin de ce premier jour de navigation, le vent soufflait de toutes ses forces, soulevant la mer en lames bouillonnantes qui nous chassaient de l'arrière. Dorénavant, nous n'avions plus aucune possibilité de rebrousser chemin.

À la tombée de la nuit, les vagues se creusèrent davantage et notre premier duel avec les éléments commença. Chaque fois que le sifflement d'une lame étouffait le bruit général et que, dans l'obscurité, nous voyions s'avancer vers nous une crête blanche, nous nous cramponnions ferme et nous attendions le pire. Mais toujours le Kon-Tiki soulevait calmement son arrière et, impassible, le dressait vers le ciel, tandis que les masses liquides roulaient le long de ses bords Ou passaient entre les troncs cylindriques comme entre les dents d'une gigantesque fourchette.

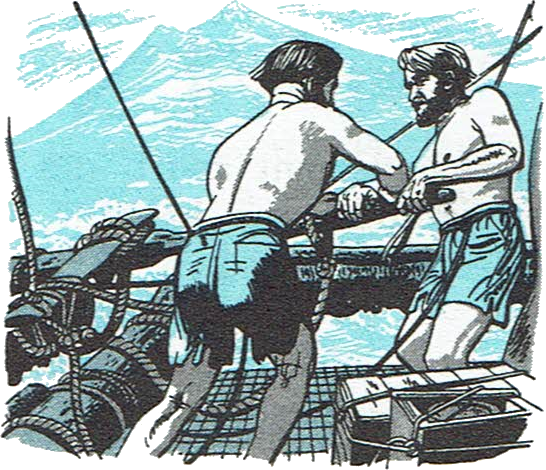

Le grand problème, c'était de gouverner. Notre aviron, de. 6 mètres de long, en bois de manglier, avait un poids tel qu'il aurait coulé à fond s'il était tombé dans la mer. Nous l'avions posé entre deux tolets, sur un énorme patin de bois fixe a l'arrière, et simplement attaché par des cordes, d'une façon assez lâche. Quand les lames se jetaient sur lui, nous avions besoin de toute notre force pour le tenir. Il y fallait deux hommes à la fois, et même dans ces conditions, au moment d'un coup trop dur, les barreurs l'abandonnaient prestement et, d'un bond, s'accrochaient à la cabine. Puis ils devaient, de nouveau s'élancer pour le rattraper avant que l'embarcation eût viré et que la voile se fût mise à battre.

Nous agrippions l'aviron dans l'obscurité. L'eau salée nous coulait dans les cheveux ; nous étions couverts de bleus, et nos mains s'engourdissaient sous l'effort. Dès que la relève nous avait délivrés, nous nous glissions dans la cabine de bambou et, une corde attachée autour des jambes, nous tombions épuisés, dans nos vêtements tout mouillés, sans même avoir la force d'entrer dans nos sacs de couchage.

Ce fut quelques semaines plus tard que nous découvrîmes la façon simple et ingénieuse dont les Incas manœuvraient un radeau. Dans les fentes, entre les gros troncs, nous avions amarré des planches qui servaient de dérives. Un jour, l'une d'elles se brisa et cet accident nous permit de constater qu'en élevant ou en baissant les dérives, nous changions de direction sans avoir à toucher à l'aviron de gouverne.

Vers le milieu de la première nuit, nous vîmes le fanal d'un bateau. À 3 heures, un autre passa. Nous essayâmes d'attirer leur attention en agitant une lampe électrique de poche. Mais ils ne nous remarquèrent pas. C'était le dernier signe de présence humaine que nous devions apercevoir avant d'atteindre l'autre côté de l'océan.

La troisième nuit, la mer se calma soudain. Courbatus et endoloris, nous ne valions pas cher. La voile ferlée, les objets à bord solidement arrimés, nous rampâmes tous les six vers la petite cabine et, serrés les uns contre les autres, nous dormîmes comme des marmottes. Nous ne nous réveillâmes qu'au grand jour. Le vent soufflait toujours du sud-ouest, mais modérément, et le soleil dardait ses rayons sur le pont de bambou jaune. Le spectacle était réconfortant.

Les jours suivants, la mer demeura forte, mais la manœuvre de la barre était plus facile. Poussés par l'alizé et le courant de Humboldt, nous allions si vite que notre moyenne quotidienne atteignit 55 à 6o milles marins, avec un beau record de 71.

Créatures marines

Dès le premier jour de notre navigation solitaire dans l'océan Pacifique, nous avions tous remarqué qu'il y avait beaucoup de poissons autour du Kon-Tiki, mais nous étions alors bien trop occupés par la manœuvre de la barre pour songer à pêcher. Le second jour, nous entrâmes dans un épais banc de sardines et, peu après, un requin de 2,50 m de long, roulant sur lui-même, mit en l'air son ventre blanc et vint se frotter contre l'arrière du radeau. Il disparut rapidement. Le lendemain, nous reçûmes la visite de thons, de bonites et de dorades.

Plus nous approchions de l'équateur, en nous éloignant de la côte, plus les poissons volants étaient nombreux. Si, la nuit, nous sortions la petite lampe à pétrole, ces poissons, attirés par la lumière, se précipitaient au-dessus du radeau. Ils se heurtaient souvent contre la voile ou contre la cabine de bambou et tombaient sur le pont.

Plus d'une fois, il nous arriva d'en recevoir un en pleine figure. Mais, somme toute, nous étions très heureux de vivre dans un monde enchanté où, en quelque sorte, le ravitaillement tombait des airs. Chaque jour, nous trouvions au moins une demi-douzaine de poissons pour le petit déjeuner.

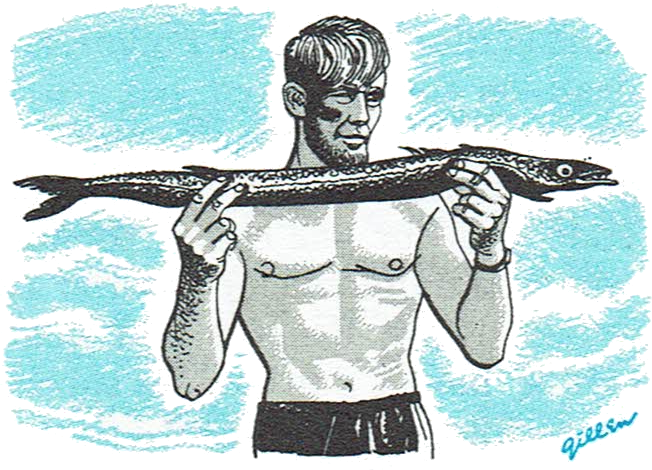

Un beau matin, Torstein Raaby, qui dormait la tête près de la porte de la cabine, trouva en se réveillant une sardine sur son oreiller. Il prit la chose avec philosophie. Une autre fois, vers 4 heures, quelque chose tomba sur le pont et renversa la lampe à pétrole. Torstein chercha dans l'obscurité le visiteur invisible, qu'il prenait pour un poisson volant, et il attrapa quelque chose de long et de visqueux, qui se tortillait à la façon d'un serpent. Il lâcha prise comme s'il s'était brûlé : le visiteur se détourna pour se diriger vers Herman, et celui-ci à son tour sursauta. Une fois la lampe rallumée, nous vîmes Herman, dressé sur son séant, qui tenait serré dans ses mains un long poisson mince, gigotant comme une anguille. L'animal, long de 1 mètre environ, avait la forme d'un serpent, avec des yeux noirs, un museau étroit et une gueule pleine de dents pointues. Sous la poigne de Herman, il vomit tout à coup un poisson blanc aux yeux très gros, long de 20 centimètres, puis un second du même genre.

Bengt, le dernier réveillé par le bruit, qui s'était assis tout somnolent sur son sac de couchage, regarda l'intrus puis décréta solennellement : « Non, les poissons comme ça, ça n'existe pas ! » Sur quoi il se retourna et se rendormit.

Bengt n'était pas loin d'avoir raison : nous sûmes plus tard que nous avions été les premiers hommes à voir ce poisson vivant. C'était un maquereau-serpent, et jusqu'à présent on n'a trouvé que quelques squelettes de ces poissons, sur les côtes de l'Amérique du Sud ou des îles Galapagos.

Il ne se passait pas de jour que nous n'eussions la visite d'hôtes qui se tortillaient et frétillaient près de nous. Certains, comme les dorades et les pilotes, devenaient si familiers qu'ils accompagnaient le radeau et tournaient autour de nous jour et nuit.

Sous le ciel velouté des tropiques, les étoiles scintillaient, mais la phosphorescence de la mer rivalisait avec elles. Cela était dû à un plancton brillant, lequel ressemblait tellement à de la braise que, instinctivement, nous retirions nos pieds quand une lame brisait près de nous, à l'arrière du radeau. En le prenant dans nos mains, nous nous sommes aperçus qu'il était formé par des espèces de petites crevettes lumineuses.

Il nous est souvent arrivé de sursauter en pleine nuit parce que deux yeux ronds et brillants, surgissant soudain de la mer à côté du radeau, nous regardaient sans jamais se fermer, comme pour nous hypnotiser. C'étaient des pieuvres géantes dont les yeux verts, diaboliques, luisaient dans l'obscurité, ou encore des poissons des grandes profondeurs, qui ne montent à la surface que la nuit. Parfois, par temps calme, des têtes rondes, larges de 6o à 90 centimètres, pullulaient dans l'eau noire, autour du radeau, tout à fait immobiles et nous considérant de leurs grands yeux de feu. Parfois aussi, toujours la nuit, des boules lumineuses devenaient visibles sous la surface de l'eau, lançant des éclairs à intervalles réguliers, comme des lampes clignotantes.

Certaine nuit, vers 2 heures, par ciel nuageux, l'homme de barre aperçut une faible lueur qui, petit à petit, prit la forme d'un grand animal. Dans l'eau noire, cette créature spectrale présentait des contours vagues et ondoyants. Finalement, on constata que trois de ces grands fantômes décrivaient des cercles autour de nous.

C'étaient de véritables monstres. Chacun d'eux mesurait au moins 9 mètres de long. Le scintillement de la lumière sur leur dos montrait qu'ils étaient plus gros que des éléphants, mais il ne pouvait s'agir de baleines, car ils ne montaient jamais à la surface pour respirer.

La seule explication possible du mystère nous fut donnée par une autre visite que nous eûmes un jour et demi plus tard, en plein midi. C'était le 24 mai et nous voguions sur une houle agréable. Soudain, nous entendîmes Knut, qui se trouvait à l'arrière, pousser un cri sauvage. Nous nous précipitâmes vers lui.

Il était accroupi, en train de laver son pantalon dans les vagues, quand, levant les yeux un instant, il s'était trouvé nez à nez avec la face la plus grande et la plus inquiétante qu'aucun de nous eût jamais aperçue. C'était un véritable monstre marin, immense, hideux. Sa tête était large et plate comme celle d'une grenouille, avec de petits yeux placés latéralement et des mâchoires de crapaud, lesquelles avaient bien 1,50 m d'ouverture et étaient agrémentées, à la commissure des lèvres, de longues franges tombantes. La grande queue pointue qui prolongeait l'énorme corps et la mince nageoire caudale, dressée en l'air, prouvaient que l'animal n'appartenait à aucune espèce de cétacé. Bien qu'il fût entièrement couvert de petites taches blanches, il semblait brunâtre dans l'eau.

Le monstre s'approchait sans hâte par-derrière, nageant paresseusement. Il grimaçait comme un bouledogue et battait l'air de sa queue.

C'était un requin-baleine, le plus grand requin et le plus grand poisson actuellement connu. Il est excessivement rare, mais on a pu en observer çà et là, dans les mers tropicales, des spécimens ayant 15 mètres de long et pesant 15 tonnes. La taille du nôtre était telle qu'aux moments où il se mettait à nager en cercle autour de nous, sa tête apparaissait d'un côté du radeau tandis que sa queue émergeait de l'autre. C'était un dangereux voisinage.

Dans les alizés

Les semaines s'écoulaient. Tout l'océan nous appartenait et nous éprouvions une incroyable impression de paix et de liberté. Si un bateau avait croisé notre chemin un jour quelconque, on nous aurait vus en train de ballotter paisiblement au rythme de larges ondulations couvertes de petites crêtes blanches, cependant que l'alizé gonflait la voile, couleur de rouille, dans la direction de la Polynésie. À l'arrière du radeau, on aurait aperçu, par gros temps, un homme barbu et hâlé qui luttait comme un possédé avec le grand aviron de gouverne ou qui, s'il faisait beau, était assis sur une caisse, sommeillant au soleil et tenant tranquillement l'aviron avec ses orteils. On aurait trouvé Bengt à plat ventre au seuil de la cabine, plongé dans un des soixante-treize volumes de sociologie qui constituaient l'essentiel de son bagage. Quant à Herman, lui, on aurait pu l'apercevoir un peu partout à toute heure du jour ou de la nuit, ou au gouvernail, ou sous le radeau avec ses lunettes de plongeur vérifiant l'état des cordes, ou encore dans le dinghy de caoutchouc que nous traînions en remorque, faisant ses observations sur les phénomènes atmosphériques.

Knut et Torstein avaient toujours affaire avec l'installation de radio. Chaque nuit, à tour de rôle, ils envoyaient dans l'éther des renseignements météorologiques, recueillis au hasard par des radioamateurs, et transmis à Washington.

Erik s'occupait souvent à raccommoder la voile ou à épisser des cordages. Chaque jour, à midi, il s'emparait du sextant et calculait le chemin parcouru depuis la veille. J'étais personnellement très pris par le journal de bord, les rapports, la récolte du plancton, la pêche et les films.

À aucun moment la nourriture ou l'eau ne soulevèrent de sérieux problèmes. Nous avions à bord une bonne quantité de rations militaires. Bengt et Torstein limitèrent à cela leurs repas, car la nourriture marine n'était pas leur fort. Les autres mangeaient du poisson. Il était accordé à chaque homme 1 bon litre d'eau par jour et cette eau potable n'était pas toujours entièrement consommée. Par les grosses chaleurs, alors que le corps avait besoin de sel, nous avons constaté, à notre grande surprise, que nous pouvions sans inconvénient ajouter 20 à 40 pour cent d'eau de mer à notre ration d'eau douce.

Nous avions à bord 200 noix de coco. Plusieurs d'entre elles se mirent à germer au bout de quelques semaines de mer, et nous eûmes bientôt une demi-douzaine de bébés cocotiers de 30 centimètres de haut. Les noix de coco, d'un autre côté, attirèrent des sortes de petits crabes pélagiques, pas plus grands que l'ongle, qui flottaient sur l'eau, souvent accrochés à une plume d'oiseau de mer. L'un d'eux s'apprivoisa. Il vivait à l'arrière, dans un trou du bois. Nous le baptisâmes Johannès. Chacun de nous, en allant prendre le quart, emportait pour lui une miette de biscuit ou un morceau de poisson. Il suffisait de se pencher sur son logis pour le voir apparaître à sa porte. Il nous prenait les miettes des doigts avec ses pinces et, installé à l'entrée du trou, il se gavait comme un écolier gourmand.

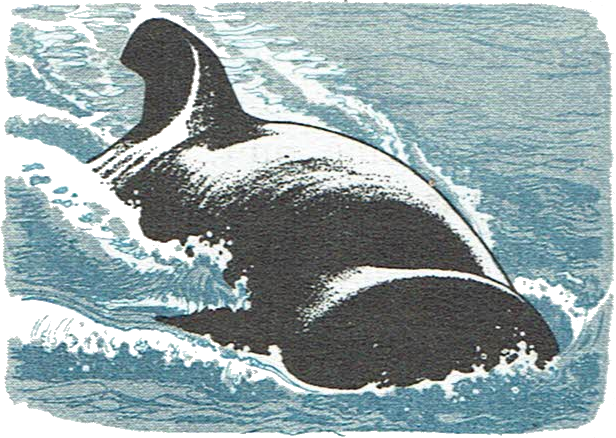

Pendant cette partie de notre voyage, nous n'avons jamais manqué de compagnie. Une fois, alors que nous mangions comme d'habitude au bord de notre embarcation, nous entendîmes soudain derrière nous un souffle puissant, et une énorme baleine vint nous regarder fixement. C'était comme si nous avions reçu la visite de l'hippopotame jovial et bien nourri d'un jardin zoologique. Quelquefois toute une troupe de baleines venaient souffler et s'ébrouer autour de nous, mais jamais elles ne nous cherchaient noise.

Depuis les premiers jours du voyage, la rencontre de requins avait été un incident presque quotidien. Nous avions un grand respect pour ces monstres aux petits yeux verts et aux énormes gueules par où auraient pu passer des ballons de football, pour ces puissants faisceaux de muscles.

Un matin, nous trouvâmes à bord un bébé pieuvre de la taille d'un chat qui avait été jeté à bord pendant la nuit. Il fut bientôt habituel, le matin, de trouver sur le pont, parmi les poissons volants, un ou deux petits représentants de cette race diabolique. Ils avaient huit longs bras couverts de suçoirs et deux autres, encore plus longs, armés, à leur extrémité, de crocs piquants comme des épines. Mais les grandes pieuvres ne venaient jamais à bord, bien que par les nuits sombres nous pussions voir leurs yeux phosphorescents au-dessus de la surface de l'eau.

Depuis qu'ils étaient à bord, les deux opérateurs de T.S.F. avaient eu une rude besogne. L'humidité posait un problème constant, et puis nous avions navigué longtemps dans la zone morte des Andes, où les ondes courtes sont muettes. C'était un peu décourageant.

Mais, une nuit, les ondes courtes se frayèrent passage brusquement et l'appel de Torstein fut entendu d'un amateur de Los Angeles. Quand il apprit que Torstein appelait d'une cabine de bambou en plein Pacifique, il y eut plusieurs étranges déclics jusqu'à ce que l'homme se fût ressaisi.

Certain soir, Knut, sous la lumière de la lampe, était en train de bricoler dans le coin de la T.S.F., quand il me tira brusquement par la jambe pour m'annoncer qu'il venait de parler à quelqu'un d'Oslo. C'était un record, car la puissance de notre petit émetteur à ondes courtes, à peu près la même que celle d'une lampe de poche, ne dépassait pas 6 watts. Nous étions le 2 août et nous avions parcouru plus de 6o degrés autour du globe, de sorte que nous nous trouvions aux antipodes d'Oslo. Le roi Haakon devait fêter le lendemain son soixante-quinzième anniversaire. Nous lui envoyâmes directement du radeau un message de félicitations. Peu après, nous reçûmes l'aimable réponse : le roi nous souhaitait bonne chance et plein succès.

Un homme à la mer !

Nous avions maintenant pénétré dans une région d'orages. En un temps incroyablement court, des lames autour de nous atteignirent une hauteur de 5 mètres. D'autres mesuraient jusqu'à 7 mètres de creux. Les averses tropicales, presque horizontales, fouettaient la surface de la mer. Au fort de la tempête, des tonnes d'eau brisant avec un bruit de tonnerre nous arrivaient par l'arrière. Le barreur avait de l'eau jusqu'à la ceinture. Le vent secouait les parois de bambou et hurlait dans les agrès.

À un moment où Herman était dehors avec son anémomètre, pour mesurer la vitesse du vent, le sac de couchage de Torstein dégringola brusquement hors du radeau. En essayant de le saisir au vol, Herman fit un faux pas et passa par-dessus bord. Nous entendîmes un faible cri et nous vîmes dans l'eau Herman qui agitait un bras. Torstein et moi hurlâmes : « Un homme à la mer ! »

Herman était un excellent nageur et nous gardions bon espoir qu'il réussirait à saisir le radeau par le côté. Mais il était trop loin et manqua de peu l'extrémité des troncs. Arrivé près de l'arrière, il essaya d'attraper la pale de l'aviron de gouverne, mais elle lui échappa des doigts.

Le vent était si fort que la ceinture de sauvetage que nous avions voulu jeter à la mer était retombée à bord. Herman était déjà loin derrière nous, nageant désespérément pour suivre le radeau, mais la distance qui l'en séparait ne cessait d'augmenter. Bengt et moi nous avions mis le dinghy à l'eau. Sans l'amarre qui le freinait, le petit bateau de caoutchouc aurait pu rejoindre le nageur, mais serait-il jamais revenu vers le Kon-Tiki ?

Alors nous vîmes soudain Knut piquer une tête. Il tenait la ceinture de sauvetage d'une main, tout en avançant de son mieux. Chaque fois que la tête de Herman émergeait au sommet d'une vague, Knut avait disparu ; chaque fois que Knut remontait, Herman n'était plus là. Mais, enfin, nous vîmes en même temps les deux têtes; nos camarades avaient nagé à la rencontre l'un de l'autre et s'accrochaient à la ceinture de sauvetage. Nous saisîmes la ligne à laquelle était attachée la ceinture et nous halâmes les deux hommes de toutes nos forces, les yeux fixés sur un grand objet sombre qui apparaissait derrière eux. Seul, Herman savait que ce n'était pas un requin ou quelque autre monstre marin, mais un coin gonflé du sac de couchage imperméable de Torstein. Nos deux camarades étaient remontés à bord, sains et saufs depuis un moment quand le sac disparut. Quelle que fût la créature qui l'entraîna dans les profondeurs, elle venait de manquer une meilleure proie.

Terre !

Depuis quelque temps certains indices, légers, mais bien nets, nous montraient que nous approchions d'une terre. Des vols de frégates apparaissaient maintenant, qui fondaient sur la crête des vagues, en quête de poissons volants.

Malheureusement, nous risquions de passer, sans même les voir, entre deux groupes d'îles dont nous séparaient des distances presque égales. Nous avions été poussés hors du courant équatorial sud, et nous ne pouvions plus compter sur les courants marins, ramifiés à l'infini.

Un jour nous repérâmes à l'horizon un curieux nuage. On aurait dit une colonne de fumée immobile. Comme le savaient déjà les anciens navigateurs, les nuages de ce genre indiquent la présence d'une terre, puisqu'ils sont formés par l'air chaud qui s'élève du sable brûlant des tropiques.

Le lendemain, au point du jour, Herman redescendit du mât, où il faisait le guet, pour me tirer par la jambe : « Viens voir ton île ! »

À l'horizon était répandue une lueur rouge vif, contre laquelle, vers le sud-est, se détachait une ombre légère, semblable à un coup de crayon bleu tracé au bord de l'eau.

La terre ! Une île ! L'ayant tous les deux dévorée des yeux, nous réveillâmes les autres.

Selon les calculs d'Erik, c'était Pouka-Pouka, l'avant-poste de l'archipel Touamotou. Nous nous réjouissions d'avoir atteint la Polynésie, mais nous constations qu'il nous était impossible d'y atterrir. Il fallait nous résigner à considérer Pouka-Pouka comme une sorte de mirage, tout en continuant à être poussés vers l'ouest.

Le lendemain matin, nous aperçûmes deux nouveaux nuages, qui montaient à l'horizon comme des fumées de locomotives. Choisissant le plus proche, nous nous empressâmes de mettre le cap dessus, convaincus que notre voyage prendrait bientôt fin, car cette île-ci était idéalement placée.

Mais, de nouveau, l'atterrissage nous apparut impossible. Nous cherchâmes en vain toute la journée une ouverture dans le récif. L'après-midi, nous étions si près de l'île qu'à travers les cocotiers du rivage nous vîmes une transparente et silencieuse lagune bleue, semblable à un petit lac de montagne, que bordaient des palmiers ondoyants et des plages lumineuses. Un village indigène, débordant d'activité, s'étendait sous les frondaisons. Ses habitants nous avaient déjà repérés, car bientôt un certain nombre d'entre eux pagayèrent à notre rencontre dans des outriggers, en traversant le récif par un passage que nous n'avions pas remarqué. Ces insulaires ne savaient pas l'anglais, mais ils nous témoignèrent une grande amabilité. Lorsqu'ils eurent compris que nous voulions débarquer, ils attachèrent le Kon-Tiki à quatre pirogues et, se disposant en éventail comme un attelage de chiens, ils essayèrent de nous remorquer. Mais il était déjà trop tard. Le courant était trop fort. Ils durent nous abandonner et retourner dans l'île, tandis que nous dérivions vers le large.

Nous étions depuis cent jours en mer lorsqu'une nuit je me réveillai avec un sentiment de malaise. Il y avait quelque chose d'insolite dans le mouvement des vagues. Nous savions que nous dérivions tout droit vers des récifs qui, dans leur ensemble, bloquaient en face de nous 40 à 50 milles de mer, mais nous espérions les passer sans encombre, par le sud.

À l'aube, Torstein, qui était en haut du mât, descendit dare-dare. Il avait vu toute une rangée de petites îles revêtues de cocotiers. Ce devait être les atolls qui forment comme un collier de perles derrière le récif de Raroïa. Le plus proche n'était qu'à environ 5 milles de nous. Un nouveau courant avait dû nous saisir, nous poussant en diagonale vers ce récif.

II fallait prendre des mesures en prévision d'un naufrage possible. On arrima tous les objets de valeur dans la cabine ; on empaqueta les documents, les papiers et les films dans des sacs imperméables. On prit soin de recouvrir la cabine de bambou d'une toile que l'on fixa par de fortes cordes. Il n'y avait plus qu'à attendre.

Quoi qu'il advînt, nous devions nous cramponner à bord. Tôt ou tard, les troncs seraient jetés au rivage, et, à condition de nous y accrocher ferme, nous prendrions le même chemin.

Le Kon-Tiki dérivait toujours vers le récif et l'angoisse nous étreignait. Torstein, qui s'était glissé dans le coin de la T.S.F., envoyait des signaux. Par chance nous étions entrés la veille en rapport avec un amateur de Rarotonga, dans les îles Cook. Et maintenant, la menace, de naufrage se précisant, Torstein essayait désespérément de prendre contact avec lui.

Le sourd bourdonnement du ressac se rapprocha. Il arrivait de tout le récif et remplissait l'air comme un roulement de tambour excitant le KonTiki pour son dernier combat. Nous mouillâmes une ancre de fortune ; elle attrapa le fond et nous retint pendant quelques précieuses minutes, que Torstein consacra à marteler le bouton de son poste comme un fou. Le ressac grondait, les lames se soulevaient et retombaient avec furie. Tout le monde était en action sur le pont. Torstein réussit à transmettre son message. Il priait Rarotonga d'être à l'écoute toutes les heures sur la même longueur d'onde et de prévenir l'ambassade norvégienne à Washington si nous restions silencieux plus d'un jour et demi. Il terminait en disant « O.K. Plus que cinquante mètres. Nous y allons. Au revoir. » Puis il coupa le contact et vint nous rejoindre en rampant aussi vite qu'il lui fut possible, car il était évident que l'ancre allait céder.

La houle grossissait et nous sentions le radeau monter et descendre de plus en plus.

Le naufrage

Tout le monde était prêt, chacun s'agrippant à un cordage. Une énorme vague soulevait le Kon-Tiki. Le grand moment était venu. Nous chevauchions sur le dos des lames à une vitesse vertigineuse ; notre embarcation délabrée craquait et gémissait de toute part. À l'arrière, une nouvelle lame se leva comme un mur de verre brillant. Au moment même où je la voyais se dresser à une belle hauteur au-dessus de moi, je ressentis un coup violent et je fus submergé par une trombe d'eau. Je me trouvai aspiré avec une puissance inouïe, et je tendis tous mes muscles en ne pensant plus qu'à une seule chose : il fallait tenir ! Puis je sentis que la montagne d'eau s'en allait, desserrant son étreinte.

En un instant l'enfer se déchaîna de nouveau et le Kon-Tiki disparut sous de nouvelles masses d'eau. Toute la force de la mer tirait et poussait les malheureux fétus de paille que nous étions. Une seconde lame passa sur nous sans grand dommage. Puis une troisième.

Je vis alors arriver une autre vague, plus haute que les précédentes. Cette fois nous devions sûrement avoir atteint le récif. La submersion complète ne dura que quelques secondes, mais en se retirant avec un bruit assourdissant, la lame découvrit un affreux spectacle. Le Kon-Tiki n'était plus du tout lui-même. Quelques secondes avaient suffi pour que notre embarcation fût devenue une épave lamentable !

Deux ou trois vagues encore nous submergèrent, mais avec une force décroissante, puis il n'y eut plus que des tourbillons d'embruns salés.

Chaque vague poussait le radeau un peu plusloin, tant et si bien qu'il finit par se poser sur la partie élevée du récif. Tout le monde se mit à travailler au sauvetage.

À l'endroit où nous avions échoué, il n'y avait que des flaques d'eau ou du corail mouillé. Plus loin s'étendait la calme lagune bleue. À 500 ou 600 mètres seulement devant nous apparaissait une petite île, qui tendait les cimes de ses cocotiers vers le ciel et envoyait ses plages sablonneuses d'une blancheur de neige jusqu'au bord de la paisible lagune. L'ensemble avait l'air d'une corbeille de fleurs, d'un petit coin de paradis.

À côté de moi, Herman riait dans sa barbe. Enveloppé d'embruns, le Kon-Tiki gisait sur le récif. C'était une épave, mais une épave honorable. Si le pont était démoli, les neuf troncs, de balsa étaient intacts. Ils nous avaient sauvé la vie.

Je nous revois encore pataugeant à travers le récif, vers l'île édénique couverte de cocotiers. En arrivant sur la plage ensoleillée, j'enlevai mes souliers pour enfoncer mes orteils nus dans le sable chaud et sec. Des noix de coco vertes pendaient sous les touffes des palmes, et certains buissons étaient couverts de fleurs blanches comme de la neige, dont le suave parfum me faisait défaillir. Deux hirondelles de mer, tout à fait apprivoisées, vinrent voltiger autour de mes épaules. Blanches et légères, elles ressemblaient à des effilochures de nuage. Je me mis à genoux pour enterrer profondément mes doigts dans le sable. Le voyage avait pris fin.

Un peu plus tard, Herman, toujours énergique, grimpa sur un petit palmier pour cueillir de grosses noix de coco vertes qui contenaient la plus délicieuse boisson rafraîchissante du monde, ce lait froid que donnent les fruits du palmier quand ils sont jeunes et encore sans graines.

« Décidément, le paradis est plus ou moins comme je l'avais imaginé », déclara Bengt, tandis que nous nous étirions voluptueusement sur le sol.

Quelques jours plus tard, nous vîmes de petites voiles blanches qui se dirigeaient vers nous en glissant sur l'eau d'un bleu opalin. Dans une des îles situées de l'autre côté de la lagune se trouvait un village indigène, d'où les Polynésiens avaient vu notre feu. Ils nous y emmenèrent.

Grâce à notre précieuse installation de T.S.F., Torstein et Knut purent entrer en contact avec le radio-amateur de Rarotonga. Peu après, un caboteur nous prenait à son bord. Il nous conduisit à Tahiti, où un bateau norvégien vint nous chercher pour nous ramener dans notre pays. Nous nous tenions debout à la lisse, cependant que les sons de la sirène se répandaient sur l'île. On largua les cordages, les machines ronflèrent, l'hélice battit l'eau, puis le quai s'éloigna doucement. Bientôt les toits rouges disparurent derrière les cocotiers, les cocotiers se fondirent dans le bleu des montagnes, et les montagnes parurent s'enfoncer et sombrer dans le Pacifique.

Des lames brisaient sur la mer bleue. Nous ne pouvions plus les atteindre. Les nuages de l'alizé couraient à travers le ciel bleu. Nous ne suivions plus le même chemin qu'eux. Nous avions cessé d'obéir à la nature. Nous retournions vers le vingtième siècle.